メイクの上級者ほど凝るのが肌の下地作りだったりします。

しかし現代日本の女性がごく普通に用いている化粧下地のクリームや、ファンデーション。どう考えても昔から同じようなものを、使えていたわけではなさそうですよね。

20世紀前半の欧米圏ですら、女性用の白粉の主成分は、鉛を酸化させた有毒なもの、もしくはなんと炭酸カルシウム(黒板に文字を書くときに使われていた、チョークの成分)の粉くらいしか使われていなかったのです。

これらはそれより数世紀以前から使われている代物でしたが、安全性や快適さに大きな疑問がありました。

他には真珠を砕いた粉なども使っていましたが、真珠の養殖は19世紀末の日本で技術が発明されるまでは不可能でしたし、真珠は極めて高価でしたからね。

王侯貴族の女性でも真珠の粉=パールパウダーの普段使いは不可能でした。

日焼けした肌が美しいのは、ごく最近のお話

ちなみに現在では、20世紀中盤以降に生まれた欧米の白人女性には日焼けをした肌を美しいと思う傾向があるようです。

とくに上流階級ほど、夏になっても真っ白な肌は、ヴァカンスにすら行くことができない、貧乏暇ナシの象徴として(すくなくとも自分がするのは)避けられがち。

現・英国王室でも若いメンバーは、女性でもみんな日焼けしています。有色人種の血が入っているメーガン妃に偏見がない(ように見える)のも、好ましい肌色の感覚が、ここ何十年かで変化している部分も大きいのでしょう。

生まれたままの肌の白さは、「元気のなさ」どころか「貧しさ」すら表しかねないという美的な発想が20世紀後半になって生まれてきたからなんですが……そんな価値観の対極だったのが中世ヨーロッパでした。

中世では身分が高ければ高いほど、肌をこんがり焼いて、色味を付けて元気そうに見せるなんてことは外道の行いでした。

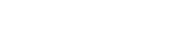

しかし、中世ヨーロッパのメイクはある意味、過激でした。流行っていた白粉の色は、なんと灰色とか緑だったのですから……。

その色の鉱物やら泥をまぜた粉を顔料として肌に塗ってつくりあげるという、艶ナシ、マットな「死人メイク」が流行したのでございます。

この増幅された「元気のなさ」こそオシャレという感覚、かなり尖っております。

しかしおもえば、中世ヨーロッパの行動ルールの基本は「メメント・モリ」。日本語に直せば「(いつでも)死を想え」という意味です。

中世のヨーロッパの平均寿命は20代で尽きていました。ペストや天然痘といった定期的に蔓延する恐ろしい病気や戦争で簡単に人は死んでいきました。

そんな環境下では、顔色を生き生きとキレイにすればするほど、それはこの世の生への執着をあらわしました。そして、それこそ道徳上の罪だったのですね。だからこその死人メイクの流行だったのです。

何度でも訪れる「ナチュラル」ブーム

しかし、美のルールは変化します。

その後、14世紀のイタリア半島で始まった「ルネサンス」がヨーロッパ各地で流行しはじめると、古代ギリシャ時代のように健康的な肌色こそが美しい! という美のルールが支配的になります(本当の古代ギリシャ男女は金色の髪を求めるがあまり、紫外線でシミシミ・シワシワだったかもしれないのに)。

バイバイ! 死人顔、こんにちは! 自然な肌色!

……しかしメイク技術は中世とおなじくらいにあいかわらず不完全でしたから、今度は若くて最初から化粧しなくても美しい人だけの天国になってしまい、美醜の格差は一気にひろがってしまったのです。